てつやが書いた記事です。

書いた人: てつや(2008/05/21 07:55:55)

書いた人: てつや(2008/05/12 02:26:10)

おひさしぶりです。電装です。

今まで更新をさぼっていたのはレポートが忙しかったから電装作業が忙しかったからです。

実は第1回テストフライトでは電装計器が機能していませんでした。原因は僕が作っていたロガー(フライトレコーダ)。ほとんどの電装計器の電源がロガーから供給されているため、ロガーができていないと動きません。

そんなこんなです。ごめんなさい。

直接書くのはためらわれるので察してください。

ロガーができてなかった!!!

5/9の午後2時。ロガーが一応の完成をみてテストフライトになんとか間に合いました。助言をくださった五味先輩、デバッグを手伝ってくれた川田君、ありがとうございました。

そして迎えた第2回TF。組み立て始めてから雨が降り出すという素晴らしい状況の中強行し気速、回転数のログ(飛行記録)を取りました。途中、今年度初の「電装待ち」がありましたが原因不明の挙動はなく、今のところ電装計器の信頼度はうなぎ上りです(過言)。

ログは取れていましたが、データの整理がまだできてないのでまた今度。

今回は「電装班活動しております」という報告でした。

書いた人: てつや(2008/03/23 02:06:15)

そろそろV字についても終わらせようと思います。

V字は加工したらテールに貼り付けます。そもそも尾翼をつけるためのものですから。

Meisterでは、まずV字をテールに接着剤で固定します。こんな風に。

V字に乗ってるピンク色の線はレーザーの光です。(「お、何かすごいことやってる」感を出したかっただけです)これでいい感じにV字を貼り付けます。

しかしこれだけでは弱いので、いろいろとくっつけて補強します。尾翼は飛行機が飛んでいる間、ひっきりなしに動いているので「これでもか!」というくらいにガチガチに固めます。

まず、カーボン板を削ってテールとV字の間の隙間に貼り付け、

その上からパテを盛ります。

白いのがパテ(と、呼んでいますが、本当はグラスバブルス?)です。

あとは、このでこぼこしたパテをヤスリがけして、上からカーボン繊維で補強して終了です。

完成品の写真を撮り忘れてしまいました…。

書いた人: てつや(2008/03/04 01:10:14)

前回の日記でV字積層について書きました。

今回はそのV字を桁に貼り付ける…前に、加工する話です。

できあがったばかりのV字はすぐに飛行機に付けられる形をしておりません。

無駄が多いので、適当な形に切り取ってやる必要があります。

こんな感じに。

少し引いてみるとこんな感じ。

楽しそうですね。

さてこの二人。新旧コントローラ担当です。

今年の回転数計は去年の光学式を踏襲せず、磁気式にするそうです。

作業中はずいぶんと話が弾んでいたようですが、いったい何を話していたんでしょうね。右に写っている魚屋さんの息子の笑い声が印象的でした。

笑い声から会話を推測すると、

「ネオジウムの特許ってそろそろ切れるんだよね?」

「そうなんですか?あはははは!」

磁石ってそんなにおもしろい?

(主任による勝手な妄想です。)

気を取り直して。

最後に、できあがりの写真です。

書いた人: てつや(2008/03/03 23:12:22)

前回からだいぶ間が空いてしまいました。

こんばんは。電操班です。

前回「トップページを電装日記で埋める」などとのたまいましたが、手持ち無沙汰な時間というものはタイミング悪く訪れるものでして…。

いつか電装日記で埋め尽くせることを夢見ながら、とりあえずは作業報告でも書こうと思います。

今回はV字積層です。

V字とは、

人力飛行機の尾翼のあたりの部品の名前です。これがないと尾翼がくっつきません。

写真はすでに桁(飛行機の骨組み)に付いていますが、これを作りました。

一応作り方を書いておきますが、こんな書き方なのは説明が面倒だったので箇条書きにしたかったからです。知らない方には異国の言葉に見えると思うので、読み飛ばすことをお勧めします。

---作り方---

[材料]

V字の型 …1個

カーボンクロス …適量

A…

テパ …適量

エピコート …適量

ハニカム …適量

ケブラー …2本

ピール …適量

ブリーザー …適量

真空パック(十分な大きさのもの) …2枚

真空ポンプ …1台

ジャムのビン …1個。ジャムじゃなくてもいいです

不死鳥の尾羽 …適当

[手順]

1.Aを準備します。適量混ぜ合わせておきます。

2.Aをビンに入れ、真空ポンプを使って減圧し、放置します。

3.きれいな作業台を用意し、カーボンクロスを置きます。

4.十分に気泡を抜いたAを適量カーボンクロスの上に広げ、がんばってしみ込ませます。このとき、頑張りすぎると形が崩れてしまうので注意しましょう。

5.型に貼り付けます。

6.1-4を繰り返します。途中、ハニカムを忘れずに挟み込むようにして下さい。

7.ピール、ブリーザーを被せ、真空パックに入れて減圧します。

8.24時間放置します。温度に注意しましょう。

現時点では引き継ぎ資料はこんな感じでいこうかと思ってます。

何か見えたならそれは幻覚です。

夏休みに練習し、作業前にエポキシ樹脂(レシピ内ではA)の硬化実験もしたおかげか、二回とも硬化不良を起こさずに作れました。

壊れなければいいのですが。

お久しぶりです。電操です。

「今度更新します」というようなことを書いておきながら、なかなか更新できません。

レポートが忙しくて電装計器の質の向上に努めていると遅くなってしまうようです。本音を書くと、もう忙しすぎて曜日感覚、時間感覚、腹時計など機能しません。電装計器を機能させようとして自分が機能しなくなる。こういうのを逆説って言うんでしたっけ。

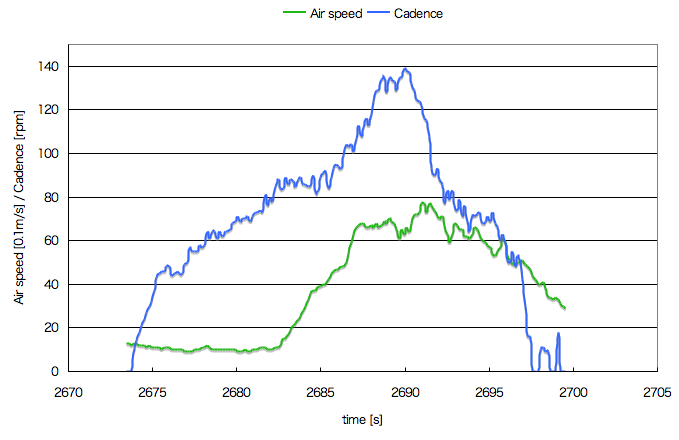

今回の電装日記では第2回、第3回テストフライトの気になるところ(動画が公開されてる部分)の気速(Air speed)と回転数(Cadence)のログ(飛行記録)を公開します。

まずは第2回TFの10本目(ジャンプ)。

東工大の数ある機械系学科のうち、"レポート学科"と揶揄されるところに所属している私ですが、考察はしません。設計主任さんがきっと素晴らしい考察をミーティングで披露してくれると思います。

いずれにせよ、結局内輪ネタです。ごめんなさい。

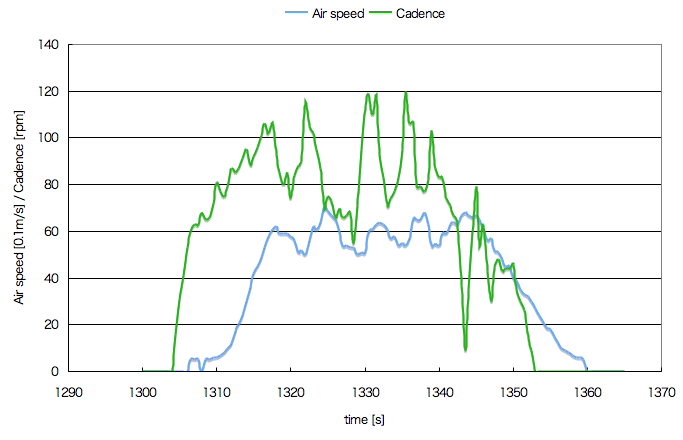

次に第3回TFの5本目(これもジャンプ)。

先ほどと色が逆になっているのはご愛嬌。

回転数が下がっているのが気になる方は動画をご覧ください。

プロペラに衝突したグラウンドクルーは、昨日も元気に作業する姿が見受けられました。今後の対策は代表の日記にも書かれていましたが、次期設計も1年生を対象にテストフライトの心構えを説こうと計画しているようです。がんばって資料を作っていたようですが、できたのでしょうか。

それに頼らず、現場では私たち上級生からも今まで以上にこまめに注意を促すようにしていこうと思います。

また、今回のTFではOBの先輩方に大変お世話になりました。

安全管理などまだまだ至らない後輩ですが、今後も何か気付いたときにアドバイスをいただけると嬉しいです。

これからもよろしくお願い致します。