プロペラができるまで ←プロペラtopへ プロペラができるまで(その2)へ

プロペラが出来上がるまでを紹介します。(文責 川上)

アルミマスター

拡大して見る

拡大して見る

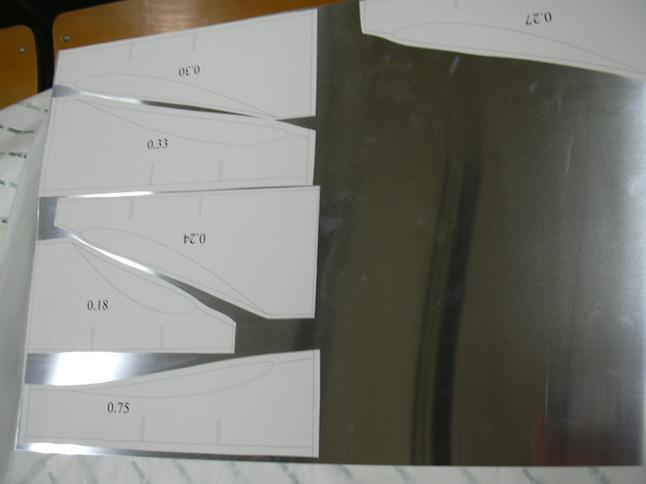

プロペラの断面図です。これを基にして、プロペラを作っていきます。

素材は厚さ0.3mmのアルミです。1枚切るのに1時間ほどかかります。今年は80枚切りました。

ここでの精度がペラの出来に一番関わってくるので、一年間で一番集中力の要る作業です。

下は今年の作業風景。作業しているのが1年、ラーメン食ってるのが2年。本当にこれでいいのでしょうか…。

拡大して見る

拡大して見る

プロペラの雄型

拡大して見る

拡大して見る

去年のプロペラの雄型です。これから型をとってカーボンペラの外皮を作ります。

カーボンの桁に上写真のアルミマスターを基に作ったスタイロフォームのリブを刺して、やすりで滑らかにして作っています。

昔はこれをそのまま飛行機に付けて飛ばしていました。後縁部分はスタイロでは強度不足なので、バルサで作ってあります。

ただ、この方法では型を取るときに、樹脂の重さでゆがんでしまうため、今年は下の写真のような雄型を製作することにしました。

見てのとおりスタイロフォームの使用量が数倍になっているので、予算が早くも黄色信号です。今年のペラ班の裏テーマは「節約」です。

拡大して見る

拡大して見る

雌型の積層

拡大して見る

拡大して見る

上の雄型にエポキシ樹脂とガラスクロスを積層して雌型を作ります。

ポリエステル系樹脂のほうがガラスと相性が良いらしいのですが、一昨年の積層で、樹脂の発熱でスタイロフォームの雄型が溶けてしまったらしいので、怖くてポリエステルが使えません。

←プロペラtopへ プロペラができるまで(その2)へ